藻塩物語-古くて新しい海人の藻塩-

日本の塩づくりの原点

瀬戸内に浮かぶ広島県呉市上蒲刈島(かみかまがりじま)の南西部では古墳時代から、日本の塩づくりの原点とも呼ばれる製塩法「藻塩焼き」が行われていました。

製塩が盛んに行われていた場所は、日本の渚百選に選定された「県民の浜」となり現在もたくさんの人々が訪れ海水浴などを楽しんでいます。

万葉集をもとに蘇った塩

県民の浜造成工事中に発見された古代遺跡から出土した一片の製塩土器がきっかけとなり「藻塩の会」が発足し、製塩法の研究がはじまりました。しかし、解明までの道のりは遠く険しいものでした。

暗中模索のうちに、「藻塩」という言葉が万葉集の海や塩の歌にいくつか登場することに着目し、「玉藻」という言葉から玉の付いた藻、ホンダワラにたどり着きました。

研究に10年余りの歳月を費やし、海水に浸したホンダワラを乾燥させるという工程を繰り返し塩分濃度を高めた「かん水」をつくり、土器で煮詰めて塩を採るという製法を確立し大きな注目を集めました。

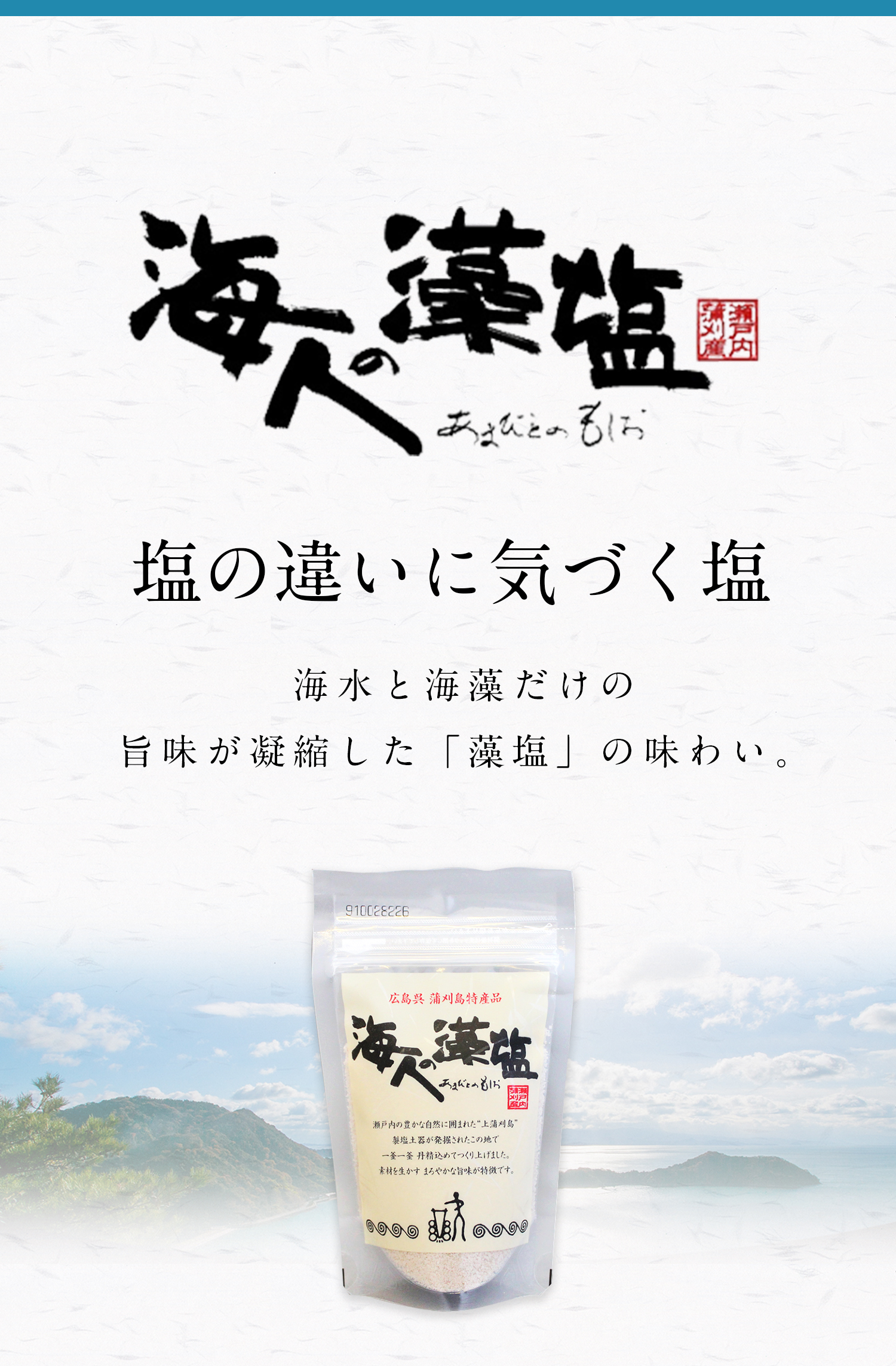

この製法をもとに、海の恵みが凝縮した古くて新しい海人の藻塩が誕生しました。

現代に受け継がれる海人の想い

アマビトやアマと発音される「海人」は古代、海で魚や貝を取り「藻を焼いて製塩すること」を生業とした者の呼び名で、古く万葉集などの文献に多く見受けられます。

製塩土器が発掘された上蒲刈島の浜辺では、古代、海人たちが藻塩をつくる姿が日常の光景であったことでしょう。

『海人の藻塩』は、丹精尽くして藻塩をつくり上げた祖先に感謝と憧憬の念を込め、海人の二文字を冠して名付けられました。

わたしたちは、広島県呉市上蒲刈島の浜辺を藻塩作りの郷とするため、当時の人々と同じ気持ちを込め衛生的な設備で製造を行っています。

こんな方におすすめです

- まだ海人の藻塩を試したことがない

- 食生活が気になる

- 食品の生産地が気になる

- 毎日口にする調味料だからこそこだわりたい

- 食生活を通じて健やかな毎日を送りたい

- 日々の料理をもっと楽しみたい

- 料理に差をつけたい